|

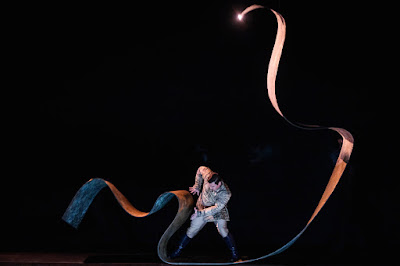

| © Photo Birgit Gufler Arianna Venditelli (Idalma) |

Sauvé par l'amour d'une femme.

L'Idalma overo Chi la dura, la vince, musique de Bernardo Pasquini (1637-1710) et livret de Luigi Domenico De Totis (1645-1707), une commedia per musica, a été créée à Rome en 1680 au théâtre Capranica pendant le carnaval. Du fait de l'interdiction papale, aucun opéra ne pouvait être donné dans les théâtre publics de la ville mais cela n'empêchait pas une intense activité scénique d'exister. En effet des représentations étaient données couramment dans les théâtres privés attenants aux demeures des grandes familles nobles tels Giuliano ou Pompeo Capranica ou encore les palais des architectes les plus célèbres comme Gian Lorenzo Bernini. C'est ainsi qu'à partir des années 1670 et sous l'impulsion de Bernardo Pasquini et d'Alessandro Scarlatti (1660-1725), une école romaine d'opéra se développa de manière certes plus discrète que celle plus prestigieuse et plus ancienne de Venise, mais qui donna quand même lieu à la création de chefs d'oeuvre. Les romains se payèrent même le luxe d'entretenir une rivalité entre le théâtre Capranica ayant misé sur Pasquini et le théâtre Bernini ayant placé ses espoirs sur Scarlatti. Tandis que ce dernier alors âgé de dix neuf ans, obtint un beau succès en 1679 avec Gli equivoci nel sembiante, Pasquini triompha en 1680 avec L'Idalma.

|

| © photo Birgit Gufler Margherita Maria Sala (Irene) |

A partir de 1680, Pasquini qui était un claveciniste virtuose, entra au service de la reine Christina de Suède. Cette dernière après son abdication et sa conversion au catholicisme résida à Rome de 1650 à sa mort en 1689. Pasquini et son librettiste De Totis devinrent alors des membres influents de l'Accademia Reale que l'ex-reine avait fondée. Les poètes cherchaient alors à frapper les esprits avec des livrets alambiqués plein de métaphores et de rhétorique virtuose comme c'est le cas chez Pasquini dans L'Idalma, et chez Alessandro Melani (1637-1703) dans L'empio punito, le premier Don Giovanni dans l'histoire de la musique (2) et dans les opéras qui suivront. A la mort de Christina de Suède, l'Accademia reale fut dissoute et l'Accademia dell'Arcadia fut fondée sous le patronage du cardinal Pietro Ottoboni, neveu du pape Alexandre VIII. Cette académie adopta une ligne esthétique radicalement différente sous l'influence des poètes de l'antiquité et l'exemple du théâtre français. On abandonna les intrigues compliquées, on élimina le mélange de comique et de tragique et la présence de serviteurs bouffons et on adopta un idéal artistique fait de clarté et de simplicité, terrain fertile dans lequel se développa l'opéra seria et plus généralement le style classique. Bien que Pasquini devînt rapidement membre de l'Accademia dell'Arcadia, il resta fidèle à l'esthétique ultrabaroque de la précédente académie notamment dans l'Idalma.

|

| © Photo Birgit Gufler Juan Sancho (Celindo) |

La musique de l'Idalma est bien typique de celle de l'opéra du 17ème siècle. Le recitar cantando forme la base du discours musical mais les airs prennent une importance bien plus grande que dans le passé et que dans nombre d'opéras vénitiens de la même époque comme ceux de Carlo Pallavicino (1640-1688) (Le amazzoni nell'isole fortunate) ou encore de Giovanni Legrenzi (1626-1690) (La divisione del mondo). Ces airs parfois très longs appartiennent à deux types. Les uns, généralement accompagnés par un continuo étoffé, possèdent soit une seule strophe terminée par une ritournelle orchestrale soit deux strophes séparées par un interlude instrumental. Les autres sont tout au long accompagnés par l'orchestre. Ce dernier est constitué de cordes mais souvent agrémenté de flûtes à bec et d'une percussion. Dans l'ensemble les airs restent fondus dans le recitar cantando et de ce fait l'auditeur éprouve une impression de mélodie infinie. Cette musique paraît bien plus archaïque que celle de Gli equivoci nel sembiante, opéra contemporain de Scarlatti. Dans cette dernière partition on trouve des airs et des ensembles bien individualisés ainsi que l'ébauche de l'aria da capo. A l'oreille, la musique de Pasquini ressemble plus à celle de Francesco Cavalli voire de Claudio Monteverdi que de Mitridate Eupatore de Scarlatti (1707) ou des premiers opéras de Haendel (Rodrigo, 1707).

Idalma, abandonnée et humiliée par son époux Lindoro, un coureur de jupons sans foi ni loi, ne cesse d'aimer son infidèle mari; elle ne se décourage pas et à force de persévérance et de constance regagne l'affection de son époux, sa dignité et son honneur. A cette histoire se mêlent deux autres intrigues. Irene est convoitée avidement par Lindoro et c'est pour elle que ce dernier avait abandonné Idalma. Quand Lindoro libre revient chercher Irene, il constate avec déplaisir que cette dernière a entre temps épousé Celindo. Almiro, frère d'Irene est amoureux d'Idalma, amour non payé de retour. Ces situations engendrent tensions et conflits. Celindo jaloux veut en découdre par les armes avec Lindoro et menace de tuer son épouse. Idalma se brouille avec Irene l'accusant à tort de faire les yeux doux à Lindoro. Pantano, le serviteur de Lindoro et Dorillo, le page d'Irene contribuent à installer la confusion dans les coeurs en favorisant par leurs commérages ou leurs indiscrétions les malentendus. Ces derniers se dissipent et une lieto fine s'impose à la fin.

|

| © photo Birgit Gufler Rupert Charlesworth (Lindoro) |

La force de cet opéra vient avant tout de celle de sa magnifique héroïne Idalma. D'aucuns ont signalé la ressemblance de la trame de cet opéra avec celle de l'Empio punito d'Alessandro Melani, à la différence près que le personnage titre de ce dernier est envoyé aux enfers tandis que Lindoro sera sauvé par l'amour d'Idalma. Contrairement à Venise ou presque tout était permis, à Rome, une fin moralement édifiante était de rigueur.

|

| © Photo Birgit Gufler Anita Rosati (Dorillo) |

Dans cet opéra d'une durée supérieure à trois heures, les passages superbes abondent. Le sommet de l'acte I se trouve sans doute dans la scène 8 avec le sublime terzetto d'Idalma (Arianna Venditelli, soprano), Irene (Margherita Maria Sala, contralto) et Almiro (Morgan Pearce, baryton) d'une beauté mélodique indicible avec ses étranges modulations. Cette scène se termine avec un air d'Almiro non moins envoûtant et troublant, è tormento d'Almiro il duol d'Idalma, chanté d'une belle voix chaleureuse par Morgan Pearce. Cet air est une chaconne très originale sur un ostinato de la basse continue. Quelques instants plus tôt (scène 2), Ariana Venditelli s'était montrée très émouvante dans son bouleversant lamento, O me infelice, o sventurata, suivi de furieuses vocalises sur les paroles, Mie giuste querele.

La scène 14 de l'acte II est un must avec un duetto bouffe entre le serviteur Pantano (Rocco Cavalluzzi, basso buffo) et le jeune page Dorillo (Anita Rosati, soprano), Lo statuto de' scrocconi è una legge universale, une chaconne irrésistible rappelant des pages instrumentales d'Antonio Bertali (1605-1669). La scène 15 qui suit est très émouvante avec un duetto d'Idalma et d'Irene suivi par une magnifique aria d'Idalma, Cieco infante, terror delle sfere..., chaconne sur un ostinato qui se renouvelle toutes les six mesures, chanté merveilleusement par Arianna Venditelli, sommet expressif de l'acte II. Précédemment (scène 13), Lindoro (Rupert Charlesworth, ténor) avait chanté une courte aria, Non è inganno del mio core, terminée par une délicieuse ritournelle d'orchestre, dans laquelle il exprime son espoir de conquérir Irene.

L'acte III culmine avec la grande scène d'Idalma (scène 7), climax indiscutable de l'opéra tout entier. Elle commence avec une sublime chaconne, Chi di tanti miei martiri, sorte de lamento basé sur une mélodie jouée en solo par un théorbe tandis que Arianna Venditelli déroule de magnifiques vocalises. La scène se poursuit avec un récitatif très dramatique et passionné, Si, si, morire io bramo. L'aria magnifique qui termine la scène possède un caractère plus apaisée. A la scène 10, Pantano voulant consoler Idalma lui chante una canzona en langue napolitaine, Belle zite non credite... qui se transforme en tarentelle endiablée, chef-d'oeuvre vocal et instrumental. L'accompagnement met en jeu des instruments typiques tels que la guitare, le colascione (sorte d'archiluth) et le tamurro (tambour). La scène se termine avec un air très expressif d'Idalma, Toglierei ad ogni amante. Une ritournelle instrumentale donne une conclusion discrète mais très poétique à l'acte III et à l'opéra tout entier.

|

| © photo Birgit Gufler Rocco Cavaluzzi (Pantano) |

Nous avons dans ces colonnes dit tout le bien que nous pensions d'Arianna Venditelli dans ses interprétations d'Il palazzo incantato de Luigi Rossi (3) et de Serse de Haendel (4). La soprano nous a aussi subjugués dans l'Idalma. Le rôle est écrasant et nous avons relevé les moments les plus palpitants de ses interventions plus haut. Sa voix corpulente et chaleureuse, presque celle d'une mezzo soprano, convenait à la perfection pour incarner avec justesse le personnage émouvant et digne d'Idalma. Irresponsable et inconstant, Lindoro devait avoir beaucoup de charme pour séduire tant les femmes. Il était incarné idéalement par Rupert Charlesworth dont la voix au timbre ravageur et à la tessiture relativement grave pour un ténor avait une typologie pour laquelle le terme de baryténor nous semble convenir. Sa voix sans aspérités, son superbe legato, ses vocalises aériennes étaient un régal pour l'oreille.

Juan Sancho (Celindo) est lui un vrai ténor d'opéra. Sa voix brillante et claire aime les registres tendus et il avait donné un aspect éclatant de son magnifique talent dans le rôle titre du Belshazzar de Haendel (BaroquiadeS). Dans l'Idalma, il défend vaillamment son bien (son épouse Irene) notamment dans l'air à deux strophes, M'inondano il petto le gioie di mille, (I,4) où il chante éperdument son bonheur domestique. Dans le rôle d'Almiro, amoureux malheureux d'Idalma, le baryton Morgan Pearse séduisait par sa voix au timbre de velours et sa belle ligne de chant. Il donnait à son personnage du relief et un supplément d'âme. Irene (Margherita Maria Sala) n'est en rien une intrigante et c'est involontairement qu'elle suscite une passion chez Lindoro mais il était normal que son pouvoir de séduction s'exprimât d'une manière ou d'une autre, ici par la luxuriance de son timbre de voix, un rare contralto comme en témoigne sa splendide intervention dans la scène 16 de l'acte II, Tu scherzi, o crudele, où Irene dit ses quatre vérités à Lindoro.

Dans l'opéra du 17ème siècle, les serviteurs, pages, nourrices ou bouffons étaient les variables d'ajustement qui permettaient à l'action de rebondir. Rocco Cavaluzzi (Pantano, basso buffo) et Anita Rosati ( Dorillo, soprano) formaient un duo inénarrable. Le comique était accentué du fait que leurs tessitures respectives se situent aux antipodes. Les interventions d'Anita Rosati étaient délicieuses de fraicheur juvénile et Rocco Cavaluzzi impressionnait par la puissance de son organe.

|

| © photo Birgit Gufler Irene, Lindoro et Celindo |

L'exécution d'oeuvres du 17ème siècle nécessite au préalable un travail musicologique. C'était bien le cas ici notamment dans le continuo d'une rare richesse. A géométrie variable, ce dernier était assuré tantôt par un clavecin, un théorbe, une basse d'archet; tantôt le clavecin était relayé par l'orgue dans les passages méditatifs ou les lamentos tandis que dans les passages comiques, pittoresques ou couleur locale, intervenaient les guitares, l'archiluth, le colascione et une percussion. Dans la sinfonia, les préludes, interludes ou postludes, l'Innsbrucker Festwochenorchester brillait de tous ses feux, les cordes soyeuses avaient une sonorité délectable et étaient parfois agrémentées de flûtes à bec d'une grande douceur. Chanteurs et instrumentistes étaient placés sous la direction éclairée d'Alessandro De Marchi.

Cette œuvre rayonnante d'une grande profondeur était servie par un sextuor de chanteurs de haute volée et un orchestre incomparable (5,6).

|

| © photo Birgit Gufler Morgan Pearce (Almiro) |

Cet article est une extension d'une chronique publiée dans BaroquiadeS: https://www.baroquiades.com/articles/recording/1/idalma-pasquini-de-marchi-cpo

https://www.baroquiades.com/articles/chronic/1/empio-punito-melani-innsbruck-2020

https://www.baroquiades.com/articles/chronic/1/palais-enchante-rossi-cappella-mediterranea-dijon

https://www.baroquiades.com/articles/recording/1/serse-haendel-dantone-hdb

Nous remercions l'Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH pour l'octroi des photos du spectacle.

Pour écrire cet article, nous avons utilisé des informations provenant des articles de Arnaldo Morelli et d'Albert Gier écrits pour la notice du coffret L'Idalma édité par le label cpo 2022.

_-_Google_Art_Project.jpg)